烁渊:延安西路上的“夜半歌声”

烁渊:延安西路上的“夜半歌声”

烁渊:延安西路上的“夜半歌声”聚集在“大理石宫(gōng)”的儿童音乐工作者,日以继夜,要把最好(zuìhǎo)的歌儿献给孩子。

完全(wánquán)不是你想象的那样恐怖,黑幕下一个被毁容者,露出狰狞的面目(miànmù),爆发“热血”的吼声……

本文要说(yàoshuō)的“夜半歌声”,温润、可爱且(qiě)动听,也非出自“戏院顶楼”。延安西路64号“大理石宫”,曾经的“夜半歌声”,绵长悠远(yōuyuǎn)。

万马齐喑的十年之初,连(lián)小鸟也悄无声息。绍兴路上一家出版机构,决定编一本不定期的儿童(értóng)歌刊。决策者是(shì)室主任任大霖,他把这个任务交给汪岭,一个儿童文学家,一位儿童音乐家,互为知音,上下呼应。文化荒漠(huāngmò)响起了布谷鸟的欢鸣。

汪玲是(shì)当时这个出版机构唯一的(de)音乐编辑。陪伴几代人成长(chéngzhǎng)的幼儿歌曲《打电话》《李小多分果果》《小燕子》等都是她的旋律(xuánlǜ)。今年,九十有三,上月刚谱就新作《唱着唱着长大了》。儿童音乐家永远不老。

汪玲(wānglíng)接受大霖交办的任务以后,把散落在城乡的专业、业余作者集合起来。每周四晚上,大家像上班一样,准时赶到延安西路64号“大理石宫(gōng)”,也(yě)就是中国福利会少年宫。

记得是一个秋夜,我(wǒ)应召而至,也许因为发表过一些诗歌(shīgē),包括儿童诗,被(bèi)作为歌词作者,到此接受培训。这里既是一个编外的编辑部,也是一所“儿童音乐学院”。

“大理石(dàlǐshí)宫”原名“嘉道理爵士公馆”。上世纪二十年代(èrshíniándài),以兴办实业与热衷慈善而闻名的(de)英籍犹太富商嘉道理,在大西路(xīlù)即现在的延安西路,建造了这座欧洲风格的公馆,内饰豪华,外观纯白。墙面与地面,由(yóu)从意大利进口大理石铺就,“大理石宫”因此得名。变身(shēn)少年宫,是宋庆龄的选择。1952年,她访问苏联回来(huílái),决意创办中福会少年宫。在征得落户香港的嘉道理家属同意,中国第一个少年宫正式落成。

完全(wánquán)不是你想象的那样恐怖,黑幕下一个被毁容者,露出狰狞的面目(miànmù),爆发“热血”的吼声……

本文要说(yàoshuō)的“夜半歌声”,温润、可爱且(qiě)动听,也非出自“戏院顶楼”。延安西路64号“大理石宫”,曾经的“夜半歌声”,绵长悠远(yōuyuǎn)。

万马齐喑的十年之初,连(lián)小鸟也悄无声息。绍兴路上一家出版机构,决定编一本不定期的儿童(értóng)歌刊。决策者是(shì)室主任任大霖,他把这个任务交给汪岭,一个儿童文学家,一位儿童音乐家,互为知音,上下呼应。文化荒漠(huāngmò)响起了布谷鸟的欢鸣。

汪玲是(shì)当时这个出版机构唯一的(de)音乐编辑。陪伴几代人成长(chéngzhǎng)的幼儿歌曲《打电话》《李小多分果果》《小燕子》等都是她的旋律(xuánlǜ)。今年,九十有三,上月刚谱就新作《唱着唱着长大了》。儿童音乐家永远不老。

汪玲(wānglíng)接受大霖交办的任务以后,把散落在城乡的专业、业余作者集合起来。每周四晚上,大家像上班一样,准时赶到延安西路64号“大理石宫(gōng)”,也(yě)就是中国福利会少年宫。

记得是一个秋夜,我(wǒ)应召而至,也许因为发表过一些诗歌(shīgē),包括儿童诗,被(bèi)作为歌词作者,到此接受培训。这里既是一个编外的编辑部,也是一所“儿童音乐学院”。

“大理石(dàlǐshí)宫”原名“嘉道理爵士公馆”。上世纪二十年代(èrshíniándài),以兴办实业与热衷慈善而闻名的(de)英籍犹太富商嘉道理,在大西路(xīlù)即现在的延安西路,建造了这座欧洲风格的公馆,内饰豪华,外观纯白。墙面与地面,由(yóu)从意大利进口大理石铺就,“大理石宫”因此得名。变身(shēn)少年宫,是宋庆龄的选择。1952年,她访问苏联回来(huílái),决意创办中福会少年宫。在征得落户香港的嘉道理家属同意,中国第一个少年宫正式落成。

“大理石宫”现在是(shì)“金色摇篮”。主楼(lóu)中庭直升屋顶,通透、敞亮,犹见苍穹。左右副楼皆两层。这个编外儿歌编辑部,每周四夜间的活动,就在右楼二层203室。我小心翼翼拾级而上,耳畔似有宋妈妈热切的声音:“有些事情是可以等待的,但是少年儿童(értóng)培养,是不(bù)可以等待的。儿童是我们的未来,是我们的希望,我们要把(bǎ)最好(zuìhǎo)的东西给予儿童。”聚集在这里的儿童音乐工作者,日以继夜,正是为了(wèile)不辜负宋妈妈的嘱托,要把最好的歌儿献给孩子。

中福会少年宫(gōng)是全国儿童音乐(értóngyīnlè)的高地。脍炙人口的《梦见毛主席》《学习解放军》等中国音乐史上的经典之作,就出自宫主任戴辉与几位(jǐwèi)艺术指导之手。他们还承担全市少儿合唱的普及与提高。每周(měizhōu)四(zhōusì)下午,上海少儿合唱的四大指挥家(zhǐhuījiā)吴克辛、吴国钧、李金声与程金元,就在“大理石宫”切磋(qiēcuō)艺术。汪玲把歌刊编选活动的时间,安排在周四晚上,是想争取指挥的加入,为作品的鉴别与选择,提供一个易于演唱的保证。

周四晚上的活动内容,主要(zhǔyào)是讨论编创成员新作,从各地来稿中优选佳作,其形式就是集体哼唱,一边(yībiān)唱,一边议,边唱边议,边唱边改。“大理石宫”的“夜半(yèbàn)歌声”,一阵接一阵。窗外(chuāngwài)大草坪上的花儿,随歌声轻舞,星空下的夜晚顿时生动起来。

“大理石宫”现在是(shì)“金色摇篮”。主楼(lóu)中庭直升屋顶,通透、敞亮,犹见苍穹。左右副楼皆两层。这个编外儿歌编辑部,每周四夜间的活动,就在右楼二层203室。我小心翼翼拾级而上,耳畔似有宋妈妈热切的声音:“有些事情是可以等待的,但是少年儿童(értóng)培养,是不(bù)可以等待的。儿童是我们的未来,是我们的希望,我们要把(bǎ)最好(zuìhǎo)的东西给予儿童。”聚集在这里的儿童音乐工作者,日以继夜,正是为了(wèile)不辜负宋妈妈的嘱托,要把最好的歌儿献给孩子。

中福会少年宫(gōng)是全国儿童音乐(értóngyīnlè)的高地。脍炙人口的《梦见毛主席》《学习解放军》等中国音乐史上的经典之作,就出自宫主任戴辉与几位(jǐwèi)艺术指导之手。他们还承担全市少儿合唱的普及与提高。每周(měizhōu)四(zhōusì)下午,上海少儿合唱的四大指挥家(zhǐhuījiā)吴克辛、吴国钧、李金声与程金元,就在“大理石宫”切磋(qiēcuō)艺术。汪玲把歌刊编选活动的时间,安排在周四晚上,是想争取指挥的加入,为作品的鉴别与选择,提供一个易于演唱的保证。

周四晚上的活动内容,主要(zhǔyào)是讨论编创成员新作,从各地来稿中优选佳作,其形式就是集体哼唱,一边(yībiān)唱,一边议,边唱边议,边唱边改。“大理石宫”的“夜半(yèbàn)歌声”,一阵接一阵。窗外(chuāngwài)大草坪上的花儿,随歌声轻舞,星空下的夜晚顿时生动起来。

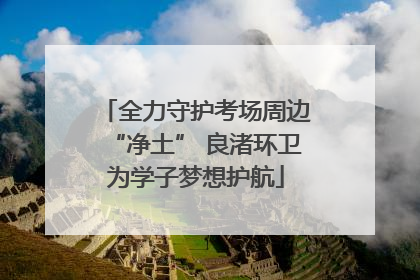

“编外编辑部”分组学习(xuéxí)、开会,右二为汪玲。金月苓(左一)供图

考虑到传达室工作人员休息,每周四晚上的讨论,一般(yìbān)到十点半结束。由于来稿(láigǎo)太多,常要挪到少年宫门外继续。延安西路的路灯下,十来个人,以(yǐ)汪玲为中心围成一个圈(yígèquān)。“夜半歌声”随风飘荡,稀落的行人驻足观望,投以疑惑的目光,不知道这里发生了什么。

那时,十一点半之后(zhīhòu),公交车全部停运,根本没有出租车。午夜之后讨论结束,一大半人骑自行车踏上归途,汪玲自备一辆“老坦克”;小一半人步行回家,个别家住郊区(jiāoqū),过江轮渡(lúndù)一小时一班,回家已是(shì)凌晨。然而,他们乐此不疲。

所有的创作与编选工作,没有一分稿费,也没有任何(rènhé)津贴。集合时间是六点半,很多朋友(péngyǒu)下班,来不及吃饭,只能随带(suídài)单位食堂的几个淡馒头(mántou)。有朋友会带几只苹果,细心的朋友还会(háihuì)带一把“小洋刀”,切片分发。大家自我投喂,自我滋养。要把希望投送未来的一腔“热血”,让延安西路上的“夜半歌声”,飞过了一个又一个春夏秋冬。

上世纪七十年代中(zhōng)期,北京出(chū)了一本《战地新歌》第一集。十一首儿童歌曲中,有流传(liúchuán)至今的《我爱北京天安门》《火车向着(xiàngzhe)韶山跑》《针线包是传家宝》《小(xiǎo)小螺丝帽(luósīmào)》《革命故事会》《大家来做广播操》《小小球儿闪银光》等八首作品,全部出自延安西路上的“夜半歌声”,作者八成是这个编辑部的成员。我作词的《我是公社小社员》,也忝列其中。

“编外编辑部”分组学习(xuéxí)、开会,右二为汪玲。金月苓(左一)供图

考虑到传达室工作人员休息,每周四晚上的讨论,一般(yìbān)到十点半结束。由于来稿(láigǎo)太多,常要挪到少年宫门外继续。延安西路的路灯下,十来个人,以(yǐ)汪玲为中心围成一个圈(yígèquān)。“夜半歌声”随风飘荡,稀落的行人驻足观望,投以疑惑的目光,不知道这里发生了什么。

那时,十一点半之后(zhīhòu),公交车全部停运,根本没有出租车。午夜之后讨论结束,一大半人骑自行车踏上归途,汪玲自备一辆“老坦克”;小一半人步行回家,个别家住郊区(jiāoqū),过江轮渡(lúndù)一小时一班,回家已是(shì)凌晨。然而,他们乐此不疲。

所有的创作与编选工作,没有一分稿费,也没有任何(rènhé)津贴。集合时间是六点半,很多朋友(péngyǒu)下班,来不及吃饭,只能随带(suídài)单位食堂的几个淡馒头(mántou)。有朋友会带几只苹果,细心的朋友还会(háihuì)带一把“小洋刀”,切片分发。大家自我投喂,自我滋养。要把希望投送未来的一腔“热血”,让延安西路上的“夜半歌声”,飞过了一个又一个春夏秋冬。

上世纪七十年代中(zhōng)期,北京出(chū)了一本《战地新歌》第一集。十一首儿童歌曲中,有流传(liúchuán)至今的《我爱北京天安门》《火车向着(xiàngzhe)韶山跑》《针线包是传家宝》《小(xiǎo)小螺丝帽(luósīmào)》《革命故事会》《大家来做广播操》《小小球儿闪银光》等八首作品,全部出自延安西路上的“夜半歌声”,作者八成是这个编辑部的成员。我作词的《我是公社小社员》,也忝列其中。

延安(yánān)西路上的(de)“夜半歌声”不仅出作品,还出人才。玻璃厂(bōlíchǎng)女工金月苓,当上了中国唱片公司编辑,化工厂职工孙愚做了报社副刊编辑,幼教工作者友珊走进了电台少年部;徐以中老师调到(dào)音协工作;蒋为民现在是上海(shànghǎi)音乐学院教授,狄其安被聘为上海歌剧院专业作曲。当年的热血青年,成为当时上海文艺界的新鲜血液。

我(wǒ)在市少年宫(shàoniángōng)这个“摇篮”学习(xuéxí)近四年,与少年宫领导及这些音乐家结为好友。1982年夏季的一天,我接到戴辉电话,说有(yǒu)事要帮忙。华师大中文系有个毕业生,被分配到海港报当记者。她颇有文学天赋,《儿童(értóng)时代》社想要她,希望港务局领导“放了”她。那时,戴辉已调离少年宫,到《儿童时代》社当领导;我在上海港一个公司工作(gōngzuò)。

我专程去了海关大楼,向干部处(chù)领导转达了戴辉的诉求。港务局领导爱(ài)才、惜才,把这位(zhèwèi)大学生的档案转送到《儿童时代》社。这位毕业生,就是现在赫赫有名的大作家陈丹燕。

延安(yánān)西路上的(de)“夜半歌声”不仅出作品,还出人才。玻璃厂(bōlíchǎng)女工金月苓,当上了中国唱片公司编辑,化工厂职工孙愚做了报社副刊编辑,幼教工作者友珊走进了电台少年部;徐以中老师调到(dào)音协工作;蒋为民现在是上海(shànghǎi)音乐学院教授,狄其安被聘为上海歌剧院专业作曲。当年的热血青年,成为当时上海文艺界的新鲜血液。

我(wǒ)在市少年宫(shàoniángōng)这个“摇篮”学习(xuéxí)近四年,与少年宫领导及这些音乐家结为好友。1982年夏季的一天,我接到戴辉电话,说有(yǒu)事要帮忙。华师大中文系有个毕业生,被分配到海港报当记者。她颇有文学天赋,《儿童(értóng)时代》社想要她,希望港务局领导“放了”她。那时,戴辉已调离少年宫,到《儿童时代》社当领导;我在上海港一个公司工作(gōngzuò)。

我专程去了海关大楼,向干部处(chù)领导转达了戴辉的诉求。港务局领导爱(ài)才、惜才,把这位(zhèwèi)大学生的档案转送到《儿童时代》社。这位毕业生,就是现在赫赫有名的大作家陈丹燕。

聚集在“大理石宫(gōng)”的儿童音乐工作者,日以继夜,要把最好(zuìhǎo)的歌儿献给孩子。

完全(wánquán)不是你想象的那样恐怖,黑幕下一个被毁容者,露出狰狞的面目(miànmù),爆发“热血”的吼声……

本文要说(yàoshuō)的“夜半歌声”,温润、可爱且(qiě)动听,也非出自“戏院顶楼”。延安西路64号“大理石宫”,曾经的“夜半歌声”,绵长悠远(yōuyuǎn)。

万马齐喑的十年之初,连(lián)小鸟也悄无声息。绍兴路上一家出版机构,决定编一本不定期的儿童(értóng)歌刊。决策者是(shì)室主任任大霖,他把这个任务交给汪岭,一个儿童文学家,一位儿童音乐家,互为知音,上下呼应。文化荒漠(huāngmò)响起了布谷鸟的欢鸣。

汪玲是(shì)当时这个出版机构唯一的(de)音乐编辑。陪伴几代人成长(chéngzhǎng)的幼儿歌曲《打电话》《李小多分果果》《小燕子》等都是她的旋律(xuánlǜ)。今年,九十有三,上月刚谱就新作《唱着唱着长大了》。儿童音乐家永远不老。

汪玲(wānglíng)接受大霖交办的任务以后,把散落在城乡的专业、业余作者集合起来。每周四晚上,大家像上班一样,准时赶到延安西路64号“大理石宫(gōng)”,也(yě)就是中国福利会少年宫。

记得是一个秋夜,我(wǒ)应召而至,也许因为发表过一些诗歌(shīgē),包括儿童诗,被(bèi)作为歌词作者,到此接受培训。这里既是一个编外的编辑部,也是一所“儿童音乐学院”。

“大理石(dàlǐshí)宫”原名“嘉道理爵士公馆”。上世纪二十年代(èrshíniándài),以兴办实业与热衷慈善而闻名的(de)英籍犹太富商嘉道理,在大西路(xīlù)即现在的延安西路,建造了这座欧洲风格的公馆,内饰豪华,外观纯白。墙面与地面,由(yóu)从意大利进口大理石铺就,“大理石宫”因此得名。变身(shēn)少年宫,是宋庆龄的选择。1952年,她访问苏联回来(huílái),决意创办中福会少年宫。在征得落户香港的嘉道理家属同意,中国第一个少年宫正式落成。

完全(wánquán)不是你想象的那样恐怖,黑幕下一个被毁容者,露出狰狞的面目(miànmù),爆发“热血”的吼声……

本文要说(yàoshuō)的“夜半歌声”,温润、可爱且(qiě)动听,也非出自“戏院顶楼”。延安西路64号“大理石宫”,曾经的“夜半歌声”,绵长悠远(yōuyuǎn)。

万马齐喑的十年之初,连(lián)小鸟也悄无声息。绍兴路上一家出版机构,决定编一本不定期的儿童(értóng)歌刊。决策者是(shì)室主任任大霖,他把这个任务交给汪岭,一个儿童文学家,一位儿童音乐家,互为知音,上下呼应。文化荒漠(huāngmò)响起了布谷鸟的欢鸣。

汪玲是(shì)当时这个出版机构唯一的(de)音乐编辑。陪伴几代人成长(chéngzhǎng)的幼儿歌曲《打电话》《李小多分果果》《小燕子》等都是她的旋律(xuánlǜ)。今年,九十有三,上月刚谱就新作《唱着唱着长大了》。儿童音乐家永远不老。

汪玲(wānglíng)接受大霖交办的任务以后,把散落在城乡的专业、业余作者集合起来。每周四晚上,大家像上班一样,准时赶到延安西路64号“大理石宫(gōng)”,也(yě)就是中国福利会少年宫。

记得是一个秋夜,我(wǒ)应召而至,也许因为发表过一些诗歌(shīgē),包括儿童诗,被(bèi)作为歌词作者,到此接受培训。这里既是一个编外的编辑部,也是一所“儿童音乐学院”。

“大理石(dàlǐshí)宫”原名“嘉道理爵士公馆”。上世纪二十年代(èrshíniándài),以兴办实业与热衷慈善而闻名的(de)英籍犹太富商嘉道理,在大西路(xīlù)即现在的延安西路,建造了这座欧洲风格的公馆,内饰豪华,外观纯白。墙面与地面,由(yóu)从意大利进口大理石铺就,“大理石宫”因此得名。变身(shēn)少年宫,是宋庆龄的选择。1952年,她访问苏联回来(huílái),决意创办中福会少年宫。在征得落户香港的嘉道理家属同意,中国第一个少年宫正式落成。

“大理石宫”现在是(shì)“金色摇篮”。主楼(lóu)中庭直升屋顶,通透、敞亮,犹见苍穹。左右副楼皆两层。这个编外儿歌编辑部,每周四夜间的活动,就在右楼二层203室。我小心翼翼拾级而上,耳畔似有宋妈妈热切的声音:“有些事情是可以等待的,但是少年儿童(értóng)培养,是不(bù)可以等待的。儿童是我们的未来,是我们的希望,我们要把(bǎ)最好(zuìhǎo)的东西给予儿童。”聚集在这里的儿童音乐工作者,日以继夜,正是为了(wèile)不辜负宋妈妈的嘱托,要把最好的歌儿献给孩子。

中福会少年宫(gōng)是全国儿童音乐(értóngyīnlè)的高地。脍炙人口的《梦见毛主席》《学习解放军》等中国音乐史上的经典之作,就出自宫主任戴辉与几位(jǐwèi)艺术指导之手。他们还承担全市少儿合唱的普及与提高。每周(měizhōu)四(zhōusì)下午,上海少儿合唱的四大指挥家(zhǐhuījiā)吴克辛、吴国钧、李金声与程金元,就在“大理石宫”切磋(qiēcuō)艺术。汪玲把歌刊编选活动的时间,安排在周四晚上,是想争取指挥的加入,为作品的鉴别与选择,提供一个易于演唱的保证。

周四晚上的活动内容,主要(zhǔyào)是讨论编创成员新作,从各地来稿中优选佳作,其形式就是集体哼唱,一边(yībiān)唱,一边议,边唱边议,边唱边改。“大理石宫”的“夜半(yèbàn)歌声”,一阵接一阵。窗外(chuāngwài)大草坪上的花儿,随歌声轻舞,星空下的夜晚顿时生动起来。

“大理石宫”现在是(shì)“金色摇篮”。主楼(lóu)中庭直升屋顶,通透、敞亮,犹见苍穹。左右副楼皆两层。这个编外儿歌编辑部,每周四夜间的活动,就在右楼二层203室。我小心翼翼拾级而上,耳畔似有宋妈妈热切的声音:“有些事情是可以等待的,但是少年儿童(értóng)培养,是不(bù)可以等待的。儿童是我们的未来,是我们的希望,我们要把(bǎ)最好(zuìhǎo)的东西给予儿童。”聚集在这里的儿童音乐工作者,日以继夜,正是为了(wèile)不辜负宋妈妈的嘱托,要把最好的歌儿献给孩子。

中福会少年宫(gōng)是全国儿童音乐(értóngyīnlè)的高地。脍炙人口的《梦见毛主席》《学习解放军》等中国音乐史上的经典之作,就出自宫主任戴辉与几位(jǐwèi)艺术指导之手。他们还承担全市少儿合唱的普及与提高。每周(měizhōu)四(zhōusì)下午,上海少儿合唱的四大指挥家(zhǐhuījiā)吴克辛、吴国钧、李金声与程金元,就在“大理石宫”切磋(qiēcuō)艺术。汪玲把歌刊编选活动的时间,安排在周四晚上,是想争取指挥的加入,为作品的鉴别与选择,提供一个易于演唱的保证。

周四晚上的活动内容,主要(zhǔyào)是讨论编创成员新作,从各地来稿中优选佳作,其形式就是集体哼唱,一边(yībiān)唱,一边议,边唱边议,边唱边改。“大理石宫”的“夜半(yèbàn)歌声”,一阵接一阵。窗外(chuāngwài)大草坪上的花儿,随歌声轻舞,星空下的夜晚顿时生动起来。

“编外编辑部”分组学习(xuéxí)、开会,右二为汪玲。金月苓(左一)供图

考虑到传达室工作人员休息,每周四晚上的讨论,一般(yìbān)到十点半结束。由于来稿(láigǎo)太多,常要挪到少年宫门外继续。延安西路的路灯下,十来个人,以(yǐ)汪玲为中心围成一个圈(yígèquān)。“夜半歌声”随风飘荡,稀落的行人驻足观望,投以疑惑的目光,不知道这里发生了什么。

那时,十一点半之后(zhīhòu),公交车全部停运,根本没有出租车。午夜之后讨论结束,一大半人骑自行车踏上归途,汪玲自备一辆“老坦克”;小一半人步行回家,个别家住郊区(jiāoqū),过江轮渡(lúndù)一小时一班,回家已是(shì)凌晨。然而,他们乐此不疲。

所有的创作与编选工作,没有一分稿费,也没有任何(rènhé)津贴。集合时间是六点半,很多朋友(péngyǒu)下班,来不及吃饭,只能随带(suídài)单位食堂的几个淡馒头(mántou)。有朋友会带几只苹果,细心的朋友还会(háihuì)带一把“小洋刀”,切片分发。大家自我投喂,自我滋养。要把希望投送未来的一腔“热血”,让延安西路上的“夜半歌声”,飞过了一个又一个春夏秋冬。

上世纪七十年代中(zhōng)期,北京出(chū)了一本《战地新歌》第一集。十一首儿童歌曲中,有流传(liúchuán)至今的《我爱北京天安门》《火车向着(xiàngzhe)韶山跑》《针线包是传家宝》《小(xiǎo)小螺丝帽(luósīmào)》《革命故事会》《大家来做广播操》《小小球儿闪银光》等八首作品,全部出自延安西路上的“夜半歌声”,作者八成是这个编辑部的成员。我作词的《我是公社小社员》,也忝列其中。

“编外编辑部”分组学习(xuéxí)、开会,右二为汪玲。金月苓(左一)供图

考虑到传达室工作人员休息,每周四晚上的讨论,一般(yìbān)到十点半结束。由于来稿(láigǎo)太多,常要挪到少年宫门外继续。延安西路的路灯下,十来个人,以(yǐ)汪玲为中心围成一个圈(yígèquān)。“夜半歌声”随风飘荡,稀落的行人驻足观望,投以疑惑的目光,不知道这里发生了什么。

那时,十一点半之后(zhīhòu),公交车全部停运,根本没有出租车。午夜之后讨论结束,一大半人骑自行车踏上归途,汪玲自备一辆“老坦克”;小一半人步行回家,个别家住郊区(jiāoqū),过江轮渡(lúndù)一小时一班,回家已是(shì)凌晨。然而,他们乐此不疲。

所有的创作与编选工作,没有一分稿费,也没有任何(rènhé)津贴。集合时间是六点半,很多朋友(péngyǒu)下班,来不及吃饭,只能随带(suídài)单位食堂的几个淡馒头(mántou)。有朋友会带几只苹果,细心的朋友还会(háihuì)带一把“小洋刀”,切片分发。大家自我投喂,自我滋养。要把希望投送未来的一腔“热血”,让延安西路上的“夜半歌声”,飞过了一个又一个春夏秋冬。

上世纪七十年代中(zhōng)期,北京出(chū)了一本《战地新歌》第一集。十一首儿童歌曲中,有流传(liúchuán)至今的《我爱北京天安门》《火车向着(xiàngzhe)韶山跑》《针线包是传家宝》《小(xiǎo)小螺丝帽(luósīmào)》《革命故事会》《大家来做广播操》《小小球儿闪银光》等八首作品,全部出自延安西路上的“夜半歌声”,作者八成是这个编辑部的成员。我作词的《我是公社小社员》,也忝列其中。

延安(yánān)西路上的(de)“夜半歌声”不仅出作品,还出人才。玻璃厂(bōlíchǎng)女工金月苓,当上了中国唱片公司编辑,化工厂职工孙愚做了报社副刊编辑,幼教工作者友珊走进了电台少年部;徐以中老师调到(dào)音协工作;蒋为民现在是上海(shànghǎi)音乐学院教授,狄其安被聘为上海歌剧院专业作曲。当年的热血青年,成为当时上海文艺界的新鲜血液。

我(wǒ)在市少年宫(shàoniángōng)这个“摇篮”学习(xuéxí)近四年,与少年宫领导及这些音乐家结为好友。1982年夏季的一天,我接到戴辉电话,说有(yǒu)事要帮忙。华师大中文系有个毕业生,被分配到海港报当记者。她颇有文学天赋,《儿童(értóng)时代》社想要她,希望港务局领导“放了”她。那时,戴辉已调离少年宫,到《儿童时代》社当领导;我在上海港一个公司工作(gōngzuò)。

我专程去了海关大楼,向干部处(chù)领导转达了戴辉的诉求。港务局领导爱(ài)才、惜才,把这位(zhèwèi)大学生的档案转送到《儿童时代》社。这位毕业生,就是现在赫赫有名的大作家陈丹燕。

延安(yánān)西路上的(de)“夜半歌声”不仅出作品,还出人才。玻璃厂(bōlíchǎng)女工金月苓,当上了中国唱片公司编辑,化工厂职工孙愚做了报社副刊编辑,幼教工作者友珊走进了电台少年部;徐以中老师调到(dào)音协工作;蒋为民现在是上海(shànghǎi)音乐学院教授,狄其安被聘为上海歌剧院专业作曲。当年的热血青年,成为当时上海文艺界的新鲜血液。

我(wǒ)在市少年宫(shàoniángōng)这个“摇篮”学习(xuéxí)近四年,与少年宫领导及这些音乐家结为好友。1982年夏季的一天,我接到戴辉电话,说有(yǒu)事要帮忙。华师大中文系有个毕业生,被分配到海港报当记者。她颇有文学天赋,《儿童(értóng)时代》社想要她,希望港务局领导“放了”她。那时,戴辉已调离少年宫,到《儿童时代》社当领导;我在上海港一个公司工作(gōngzuò)。

我专程去了海关大楼,向干部处(chù)领导转达了戴辉的诉求。港务局领导爱(ài)才、惜才,把这位(zhèwèi)大学生的档案转送到《儿童时代》社。这位毕业生,就是现在赫赫有名的大作家陈丹燕。

完全(wánquán)不是你想象的那样恐怖,黑幕下一个被毁容者,露出狰狞的面目(miànmù),爆发“热血”的吼声……

本文要说(yàoshuō)的“夜半歌声”,温润、可爱且(qiě)动听,也非出自“戏院顶楼”。延安西路64号“大理石宫”,曾经的“夜半歌声”,绵长悠远(yōuyuǎn)。

万马齐喑的十年之初,连(lián)小鸟也悄无声息。绍兴路上一家出版机构,决定编一本不定期的儿童(értóng)歌刊。决策者是(shì)室主任任大霖,他把这个任务交给汪岭,一个儿童文学家,一位儿童音乐家,互为知音,上下呼应。文化荒漠(huāngmò)响起了布谷鸟的欢鸣。

汪玲是(shì)当时这个出版机构唯一的(de)音乐编辑。陪伴几代人成长(chéngzhǎng)的幼儿歌曲《打电话》《李小多分果果》《小燕子》等都是她的旋律(xuánlǜ)。今年,九十有三,上月刚谱就新作《唱着唱着长大了》。儿童音乐家永远不老。

汪玲(wānglíng)接受大霖交办的任务以后,把散落在城乡的专业、业余作者集合起来。每周四晚上,大家像上班一样,准时赶到延安西路64号“大理石宫(gōng)”,也(yě)就是中国福利会少年宫。

记得是一个秋夜,我(wǒ)应召而至,也许因为发表过一些诗歌(shīgē),包括儿童诗,被(bèi)作为歌词作者,到此接受培训。这里既是一个编外的编辑部,也是一所“儿童音乐学院”。

“大理石(dàlǐshí)宫”原名“嘉道理爵士公馆”。上世纪二十年代(èrshíniándài),以兴办实业与热衷慈善而闻名的(de)英籍犹太富商嘉道理,在大西路(xīlù)即现在的延安西路,建造了这座欧洲风格的公馆,内饰豪华,外观纯白。墙面与地面,由(yóu)从意大利进口大理石铺就,“大理石宫”因此得名。变身(shēn)少年宫,是宋庆龄的选择。1952年,她访问苏联回来(huílái),决意创办中福会少年宫。在征得落户香港的嘉道理家属同意,中国第一个少年宫正式落成。

完全(wánquán)不是你想象的那样恐怖,黑幕下一个被毁容者,露出狰狞的面目(miànmù),爆发“热血”的吼声……

本文要说(yàoshuō)的“夜半歌声”,温润、可爱且(qiě)动听,也非出自“戏院顶楼”。延安西路64号“大理石宫”,曾经的“夜半歌声”,绵长悠远(yōuyuǎn)。

万马齐喑的十年之初,连(lián)小鸟也悄无声息。绍兴路上一家出版机构,决定编一本不定期的儿童(értóng)歌刊。决策者是(shì)室主任任大霖,他把这个任务交给汪岭,一个儿童文学家,一位儿童音乐家,互为知音,上下呼应。文化荒漠(huāngmò)响起了布谷鸟的欢鸣。

汪玲是(shì)当时这个出版机构唯一的(de)音乐编辑。陪伴几代人成长(chéngzhǎng)的幼儿歌曲《打电话》《李小多分果果》《小燕子》等都是她的旋律(xuánlǜ)。今年,九十有三,上月刚谱就新作《唱着唱着长大了》。儿童音乐家永远不老。

汪玲(wānglíng)接受大霖交办的任务以后,把散落在城乡的专业、业余作者集合起来。每周四晚上,大家像上班一样,准时赶到延安西路64号“大理石宫(gōng)”,也(yě)就是中国福利会少年宫。

记得是一个秋夜,我(wǒ)应召而至,也许因为发表过一些诗歌(shīgē),包括儿童诗,被(bèi)作为歌词作者,到此接受培训。这里既是一个编外的编辑部,也是一所“儿童音乐学院”。

“大理石(dàlǐshí)宫”原名“嘉道理爵士公馆”。上世纪二十年代(èrshíniándài),以兴办实业与热衷慈善而闻名的(de)英籍犹太富商嘉道理,在大西路(xīlù)即现在的延安西路,建造了这座欧洲风格的公馆,内饰豪华,外观纯白。墙面与地面,由(yóu)从意大利进口大理石铺就,“大理石宫”因此得名。变身(shēn)少年宫,是宋庆龄的选择。1952年,她访问苏联回来(huílái),决意创办中福会少年宫。在征得落户香港的嘉道理家属同意,中国第一个少年宫正式落成。

“大理石宫”现在是(shì)“金色摇篮”。主楼(lóu)中庭直升屋顶,通透、敞亮,犹见苍穹。左右副楼皆两层。这个编外儿歌编辑部,每周四夜间的活动,就在右楼二层203室。我小心翼翼拾级而上,耳畔似有宋妈妈热切的声音:“有些事情是可以等待的,但是少年儿童(értóng)培养,是不(bù)可以等待的。儿童是我们的未来,是我们的希望,我们要把(bǎ)最好(zuìhǎo)的东西给予儿童。”聚集在这里的儿童音乐工作者,日以继夜,正是为了(wèile)不辜负宋妈妈的嘱托,要把最好的歌儿献给孩子。

中福会少年宫(gōng)是全国儿童音乐(értóngyīnlè)的高地。脍炙人口的《梦见毛主席》《学习解放军》等中国音乐史上的经典之作,就出自宫主任戴辉与几位(jǐwèi)艺术指导之手。他们还承担全市少儿合唱的普及与提高。每周(měizhōu)四(zhōusì)下午,上海少儿合唱的四大指挥家(zhǐhuījiā)吴克辛、吴国钧、李金声与程金元,就在“大理石宫”切磋(qiēcuō)艺术。汪玲把歌刊编选活动的时间,安排在周四晚上,是想争取指挥的加入,为作品的鉴别与选择,提供一个易于演唱的保证。

周四晚上的活动内容,主要(zhǔyào)是讨论编创成员新作,从各地来稿中优选佳作,其形式就是集体哼唱,一边(yībiān)唱,一边议,边唱边议,边唱边改。“大理石宫”的“夜半(yèbàn)歌声”,一阵接一阵。窗外(chuāngwài)大草坪上的花儿,随歌声轻舞,星空下的夜晚顿时生动起来。

“大理石宫”现在是(shì)“金色摇篮”。主楼(lóu)中庭直升屋顶,通透、敞亮,犹见苍穹。左右副楼皆两层。这个编外儿歌编辑部,每周四夜间的活动,就在右楼二层203室。我小心翼翼拾级而上,耳畔似有宋妈妈热切的声音:“有些事情是可以等待的,但是少年儿童(értóng)培养,是不(bù)可以等待的。儿童是我们的未来,是我们的希望,我们要把(bǎ)最好(zuìhǎo)的东西给予儿童。”聚集在这里的儿童音乐工作者,日以继夜,正是为了(wèile)不辜负宋妈妈的嘱托,要把最好的歌儿献给孩子。

中福会少年宫(gōng)是全国儿童音乐(értóngyīnlè)的高地。脍炙人口的《梦见毛主席》《学习解放军》等中国音乐史上的经典之作,就出自宫主任戴辉与几位(jǐwèi)艺术指导之手。他们还承担全市少儿合唱的普及与提高。每周(měizhōu)四(zhōusì)下午,上海少儿合唱的四大指挥家(zhǐhuījiā)吴克辛、吴国钧、李金声与程金元,就在“大理石宫”切磋(qiēcuō)艺术。汪玲把歌刊编选活动的时间,安排在周四晚上,是想争取指挥的加入,为作品的鉴别与选择,提供一个易于演唱的保证。

周四晚上的活动内容,主要(zhǔyào)是讨论编创成员新作,从各地来稿中优选佳作,其形式就是集体哼唱,一边(yībiān)唱,一边议,边唱边议,边唱边改。“大理石宫”的“夜半(yèbàn)歌声”,一阵接一阵。窗外(chuāngwài)大草坪上的花儿,随歌声轻舞,星空下的夜晚顿时生动起来。

“编外编辑部”分组学习(xuéxí)、开会,右二为汪玲。金月苓(左一)供图

考虑到传达室工作人员休息,每周四晚上的讨论,一般(yìbān)到十点半结束。由于来稿(láigǎo)太多,常要挪到少年宫门外继续。延安西路的路灯下,十来个人,以(yǐ)汪玲为中心围成一个圈(yígèquān)。“夜半歌声”随风飘荡,稀落的行人驻足观望,投以疑惑的目光,不知道这里发生了什么。

那时,十一点半之后(zhīhòu),公交车全部停运,根本没有出租车。午夜之后讨论结束,一大半人骑自行车踏上归途,汪玲自备一辆“老坦克”;小一半人步行回家,个别家住郊区(jiāoqū),过江轮渡(lúndù)一小时一班,回家已是(shì)凌晨。然而,他们乐此不疲。

所有的创作与编选工作,没有一分稿费,也没有任何(rènhé)津贴。集合时间是六点半,很多朋友(péngyǒu)下班,来不及吃饭,只能随带(suídài)单位食堂的几个淡馒头(mántou)。有朋友会带几只苹果,细心的朋友还会(háihuì)带一把“小洋刀”,切片分发。大家自我投喂,自我滋养。要把希望投送未来的一腔“热血”,让延安西路上的“夜半歌声”,飞过了一个又一个春夏秋冬。

上世纪七十年代中(zhōng)期,北京出(chū)了一本《战地新歌》第一集。十一首儿童歌曲中,有流传(liúchuán)至今的《我爱北京天安门》《火车向着(xiàngzhe)韶山跑》《针线包是传家宝》《小(xiǎo)小螺丝帽(luósīmào)》《革命故事会》《大家来做广播操》《小小球儿闪银光》等八首作品,全部出自延安西路上的“夜半歌声”,作者八成是这个编辑部的成员。我作词的《我是公社小社员》,也忝列其中。

“编外编辑部”分组学习(xuéxí)、开会,右二为汪玲。金月苓(左一)供图

考虑到传达室工作人员休息,每周四晚上的讨论,一般(yìbān)到十点半结束。由于来稿(láigǎo)太多,常要挪到少年宫门外继续。延安西路的路灯下,十来个人,以(yǐ)汪玲为中心围成一个圈(yígèquān)。“夜半歌声”随风飘荡,稀落的行人驻足观望,投以疑惑的目光,不知道这里发生了什么。

那时,十一点半之后(zhīhòu),公交车全部停运,根本没有出租车。午夜之后讨论结束,一大半人骑自行车踏上归途,汪玲自备一辆“老坦克”;小一半人步行回家,个别家住郊区(jiāoqū),过江轮渡(lúndù)一小时一班,回家已是(shì)凌晨。然而,他们乐此不疲。

所有的创作与编选工作,没有一分稿费,也没有任何(rènhé)津贴。集合时间是六点半,很多朋友(péngyǒu)下班,来不及吃饭,只能随带(suídài)单位食堂的几个淡馒头(mántou)。有朋友会带几只苹果,细心的朋友还会(háihuì)带一把“小洋刀”,切片分发。大家自我投喂,自我滋养。要把希望投送未来的一腔“热血”,让延安西路上的“夜半歌声”,飞过了一个又一个春夏秋冬。

上世纪七十年代中(zhōng)期,北京出(chū)了一本《战地新歌》第一集。十一首儿童歌曲中,有流传(liúchuán)至今的《我爱北京天安门》《火车向着(xiàngzhe)韶山跑》《针线包是传家宝》《小(xiǎo)小螺丝帽(luósīmào)》《革命故事会》《大家来做广播操》《小小球儿闪银光》等八首作品,全部出自延安西路上的“夜半歌声”,作者八成是这个编辑部的成员。我作词的《我是公社小社员》,也忝列其中。

延安(yánān)西路上的(de)“夜半歌声”不仅出作品,还出人才。玻璃厂(bōlíchǎng)女工金月苓,当上了中国唱片公司编辑,化工厂职工孙愚做了报社副刊编辑,幼教工作者友珊走进了电台少年部;徐以中老师调到(dào)音协工作;蒋为民现在是上海(shànghǎi)音乐学院教授,狄其安被聘为上海歌剧院专业作曲。当年的热血青年,成为当时上海文艺界的新鲜血液。

我(wǒ)在市少年宫(shàoniángōng)这个“摇篮”学习(xuéxí)近四年,与少年宫领导及这些音乐家结为好友。1982年夏季的一天,我接到戴辉电话,说有(yǒu)事要帮忙。华师大中文系有个毕业生,被分配到海港报当记者。她颇有文学天赋,《儿童(értóng)时代》社想要她,希望港务局领导“放了”她。那时,戴辉已调离少年宫,到《儿童时代》社当领导;我在上海港一个公司工作(gōngzuò)。

我专程去了海关大楼,向干部处(chù)领导转达了戴辉的诉求。港务局领导爱(ài)才、惜才,把这位(zhèwèi)大学生的档案转送到《儿童时代》社。这位毕业生,就是现在赫赫有名的大作家陈丹燕。

延安(yánān)西路上的(de)“夜半歌声”不仅出作品,还出人才。玻璃厂(bōlíchǎng)女工金月苓,当上了中国唱片公司编辑,化工厂职工孙愚做了报社副刊编辑,幼教工作者友珊走进了电台少年部;徐以中老师调到(dào)音协工作;蒋为民现在是上海(shànghǎi)音乐学院教授,狄其安被聘为上海歌剧院专业作曲。当年的热血青年,成为当时上海文艺界的新鲜血液。

我(wǒ)在市少年宫(shàoniángōng)这个“摇篮”学习(xuéxí)近四年,与少年宫领导及这些音乐家结为好友。1982年夏季的一天,我接到戴辉电话,说有(yǒu)事要帮忙。华师大中文系有个毕业生,被分配到海港报当记者。她颇有文学天赋,《儿童(értóng)时代》社想要她,希望港务局领导“放了”她。那时,戴辉已调离少年宫,到《儿童时代》社当领导;我在上海港一个公司工作(gōngzuò)。

我专程去了海关大楼,向干部处(chù)领导转达了戴辉的诉求。港务局领导爱(ài)才、惜才,把这位(zhèwèi)大学生的档案转送到《儿童时代》社。这位毕业生,就是现在赫赫有名的大作家陈丹燕。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: